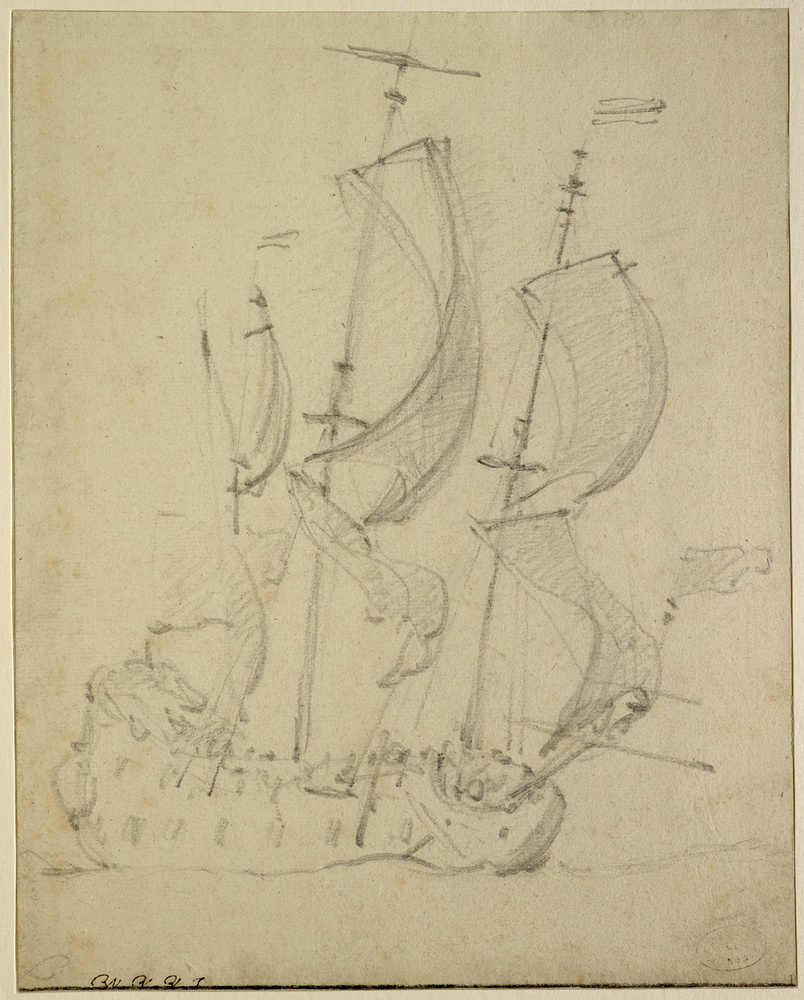

Trois-mâts dans la brise

Willem van de Velde le Jeune est sans nul

doute aujourd’hui le peintre de marines hollandais

le plus connu et le plus apprécié. La

qualité mais aussi la quantité de ses oeuvres

n’y sont pas étrangères. Dès le XVIIIe siècle, on

trouve des tableaux de sa main dans toute

bonne collection d’art nordique qui se respecte.

Grand peintre, Willem van de Velde est

aussi un excellent dessinateur, à l’instar de son

père. Ce dernier s’illustre dans la production

de surprenants penstukken ou « tableaux à la

plume » (parfois de très grande taille) réalisés

à l’encre noire sur un support préparé en

blanc, qui semblent être d’immenses dessins

ou gravures. Après avoir parfait son apprentissage

auprès du peintre de marines Simon

de Vlieger (1600/1601-1653), qui lui enseigne

l’art du coloris, Willem le Jeune retourne dans

l’atelier de son père. Les deux artistes devaient

continuer de collaborer jusqu’au décès de ce

dernier en 1693[1].

Si l’année 1672 demeure gravée dans l’histoire

des Pays-Bas comme le rampjaar, « l’année de

la catastrophe », c’est en revanche dans la carrière

des Van de Velde un tournant très favorable.

Les deux peintres quittent la Hollande

durant, ou juste après, les derniers mois de

cette année et s’installent en Angleterre où le

roi Charles II (1630-1685) met immédiatement

à leur disposition un atelier à Greenwich.

Il leur assure même, à partir de 1674, une pension

annuelle. La faveur royale ne dure que le

temps du règne des Stuarts. Après le décès de

Jacques II en 1688, le Hollandais Willem III qui lui succède sur le trône ne semble pas

goûter l’art de ses compatriotes et met fin aux

privilèges accordés aux Van de Velde. Ceux-ci

quittent alors Greenwich pour s’installer dans

le centre de Londres et vivent désormais des

ventes de leurs oeuvres sur le marché. Leur

réputation et les contacts multiples qu’ils ont

tissés avec les collectionneurs leur permettent

toutefois de poursuivre confortablement leur

brillante carrière.

Cette belle esquisse à la pierre noire est depuis

longtemps attribuée à Willem van de Velde le

Jeune. Il en existe une autre version, conservée

au National Maritime Museum à Greenwich

qui n’avait jusqu’à aujourd’hui pas été mise

en relation avec le dessin étudié ici[2]. La feuille

en est beaucoup plus grande et le navire y

est représenté avec maints détails supplémentaires.

On distingue notamment les trois

bandes horizontales du pavillon, indiquant

que l’on a ici affaire à un vaisseau néerlandais.

Se basant sur le sujet et la signature, Michael

Robinson, dans sa monumentale étude sur

les dessins des Van de Velde au musée de

Greenwich, datait la feuille vers 1672, c’est-à-

dire de la période hollandaise des peintres.

Ainsi que le note le catalogue en ligne de

cette collection, on ne peut cependant dater

les oeuvres des Van de Velde sur la seule foi

du sujet représenté car les artistes, après leur

installation à Londres, continuent à représenter

des navires de leur patrie d’origine et ce,

même durant la troisième guerre anglo-néerlandaise

(1672-1674).

Le filigrane que porte le papier du dessin de

Greenwich est le même que celui de la feuille

de Grenoble[3]. Il est aujourd’hui plutôt daté

autour de 1691[4], ce qui repousse l’exécution

probable de nos oeuvres de près de vingt ans,

à une époque où les Willem van de Velde père

et fils ont depuis longtemps émigré en Angleterre.

La datation précède de peu le décès du

père mais on sait que celui-ci demeure actif

jusqu’à l’extrême fin de sa vie.

Le lien entre les deux dessins, s’il est incontestable,

n’est pas clair. L’oeuvre de Greenwich est

certes plus détaillée que la version grenobloise,

mais l’exécution est très enlevée dans un cas

comme dans l’autre. Elles présentent chacune

cette liberté que l’on trouve souvent dans les

esquisses à la pierre noire des Van de Velde.

Aucun des deux dessins ne saurait dont être

une copie de l’autre.

De plus, ils portent tous deux le monogramme

appliqué à l’encre de Willem van de Velde le

Jeune. Selon Robinson, celui-ci l’apposa sur

des feuilles de l’atelier – également sur celles

de son père – lorsqu’il cherchait à les vendre[5].

L’auteur suppose que c’est lors de périodes de

difficultés financières qu’il se dessaisit de ces

dessins. Les recherches de Remmelt Daalder

tendent toutefois à montrer que l’entreprise

des Van de Velde n’a pas connu de telle récession[6].

Il devait tout simplement y avoir sur le

marché de l’art une forte demande pour les

feuilles des célèbres peintres de marines.

Les dimensions des tracés étant différentes

dans les deux dessins, il ne peut pas non plus

s’agir d’un original et de son « offset ». Les

Van de Velde ont souvent utilisé cette technique

qui consistait à réaliser une première

contre-épreuve[7], la compléter puis en tirer une

seconde afin de « retourner » le navire et obtenir

ainsi un troisième dessin, dans le même

sens que le premier[8]. Ils pouvaient par la suite

utiliser l’offset mais aussi la contre-épreuve

afin de retravailler les portraits de bateaux

pour les besoins d’une composition.

On a sans doute ici plutôt affaire à une autre

procédure utilisée par les Van de Velde. En

échange des pensions annuelles versées par

le roi Charles II aux deux peintres à partir de 1674, il est stipulé que le père devait réaliser des

dessins de batailles navales (drafts of seafights)

et le fils mettre ceux-ci en couleurs (putting

the said drafts of seafights into colours), c’està-

dire en faire des tableaux[9]. Pourrait-on avoir

ici la trace d’une telle répartition du travail ?

Le dessin de Grenoble, plus esquissé, a pu être

réalisé par le père, devant le motif[10] ; dans la

feuille de Greenwich, le fils reprend le modèle

et l’agrandit afin de l’utiliser pour un tableau.

Quant aux détails qu’il ajoute au navire dans

cette deuxième version, il a très bien pu les voir

lui-même car on sait qu’il accompagnait souvent

son père en mer.

[1] Aucune preuve ne vient étayer la supposition de Michael Robinson selon laquelle les deux peintres se séparent pour avoir chacun un atelier dans les années 1680. Voir le résumé de la thèse de doctorat de Remmelt Daalder, Van de Velde & zoon, zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge, 1640-1707.

[2] Pierre noire sur papier vergé crème, 37,9 x 26,9 cm, monogrammé en bas à droite à la plume et à l’encre brune : « W.V.VJ. », Inv. PAF6548, Greenwich, Londres, National Maritime Museum ; Robinson, 1958, I, n° 359, ill. p. 326.

[3] Robinson ne donne pas d’indication de dimensions des filigranes qu’il répertorie, mais le catalogue des dessins des Van de Velde au musée Boijmans Van Beuningen fournit cette information (Robinson, 1958, I, p. 207, n° 25 ; Weber, 1979, I, p. 141, n° 25) : 8,6 x 4,8 cm, ce qui correspond aux dimensions du filigrane dans la feuille de papier de Grenoble.

[4] Weber, 1979, I, p. 141, n° 25.

[5] Robinson, 1958, I, p. 25.

[6] Sa thèse de doctorat soutenue à l’université d’Amsterdam en juin 2013 sera publiée dans le courant de 2014. Je remercie Remmelt Daalder de m’avoir communiqué par écrit cette information.

[7] Cette technique consiste à appliquer une feuille de papier vierge sur un dessin, pour en transférer son tracé soit en frottant le verso soit encore en passant sous une presse le dessin et la feuille vierge humidifiée.

[8] C’est du moins la conclusion que je tire de la littérature pour le moins cacophonique sur ce sujet. Si l’on en croit la description de Robinson (1958, I, p. 18) les offsets des Van de Velde sont tout simplement des contre-épreuves, mais il évoque aussi des offsets dans le même sens que l’original (1958, II, no 1050, p. 30). Pour Westby Percival-Prescott (dans cat. exp. Hambourg, 1981, p. 19), l’offset était non pas la contre-épreuve d’une contre-épreuve, mais la contreépreuve d’une copie que l’artiste faisait de son propre dessin. Enfin, le catalogue de la collection de Rotterdam (Weber, 1979) évoque sans distinction des offsets dans le même sens et en sens inverse.

[9] Robinson, 1958, I, p. 12.

[10] De nombreuses études à la pierre noire de sa main, conservées à Rotterdam, présentent en effet cette même vivacité de trait, ces rondeurs dans l’esquisse et ces hachures pour les parties ombrées.

Découvrez également...

-

-

Assiette circulaire

milieu de XVIIIe siècle -

Mosaïque Rosaces

début IIIe siècle