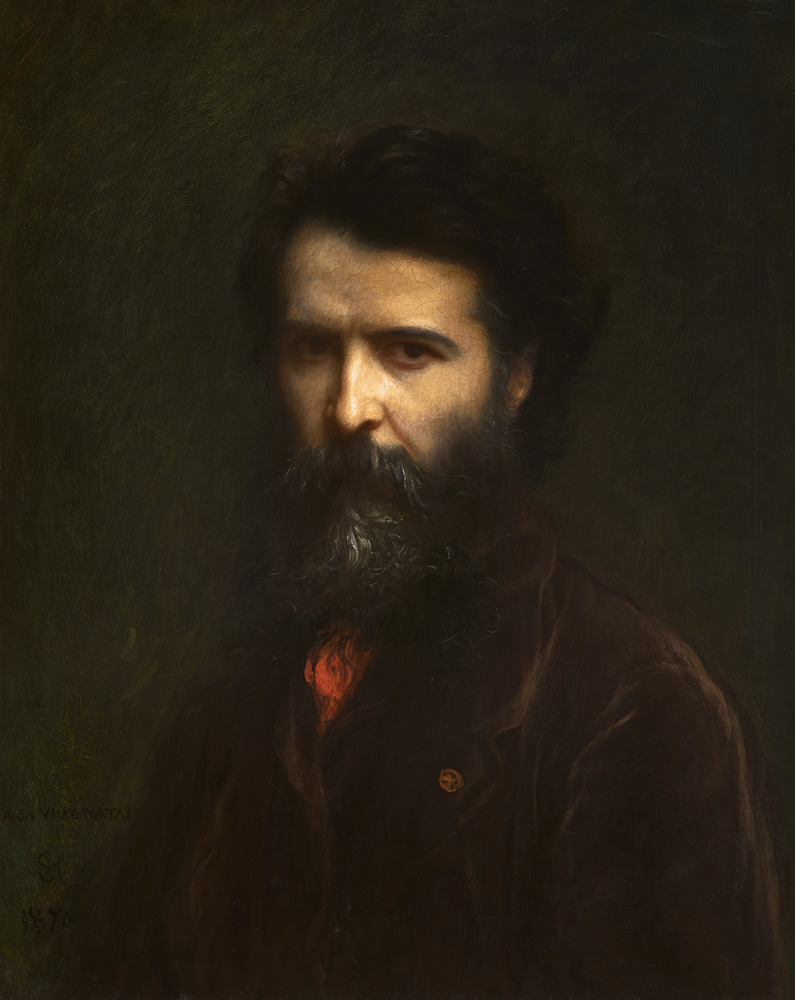

Autoportrait à la cravate rouge

Fils d’un notaire grenoblois, cousin de

Stendhal, Ernest Hébert, né le 3 novembre 1817

à Grenoble, passe une jeunesse studieuse

dans sa ville natale où il prend ses premiers

cours de peinture avec Benjamin Rolland,

conservateur du musée de la ville et professeur

à l’école de dessin.

Formé pendant les années romantiques,

Ernest Hébert commence sa carrière avec la

percée du réalisme. Après une formation classique

à l’École des beaux-arts de Paris, qui le

voit remporter le grand prix de Rome de peinture

historique, il accède à la notoriété avec

La Mal’aria au Salon de 1850. Un bel avenir

s’ouvre alors à lui : il va désormais partager

son temps entre la France et l’Italie, notamment

à Rome où il dirigera à deux reprises l’Académie

de France (1867-1873 et 1885-1890). Il

devient un portraitiste recherché par la haute

société parisienne du Second Empire puis de

la Troisième République. Toutefois, c’est en

Italie qu’il trouve ses sujets de prédilection

en peignant des scènes de la vie paysanne

empreintes d’un réalisme mélancolique.

Sans être, comme Rembrandt ou Courbet,

fasciné par sa propre image, Hébert a jalonné

sa carrière de plusieurs autoportraits, dont

celui-ci qui marque une période glorieuse :

nommé en 1865 directeur de l’Académie de

France à Rome, il a cinquante-trois ans lorsqu’on

lui demande son portrait pour la galerie

des Offices à Florence. Il s’exécute en 1870,

mais la Ville de Grenoble sollicite de son

« éminent compatriote » une faveur égale.

Dans cet autoportrait dédicacé A SA VILLE

NATALE, il se montre à la fois comme un bourgeois,

vêtu de sombre, et comme un artiste

au front dégagé, au regard intense et ténébreux,

tel que l’a décrit son ami Théophile

Gautier : « Avec son teint olivâtre, ses grands

yeux nostalgiques, ses longs cheveux noirs, sa

barbe épaisse et brune, son air profondément

italien, il semble l’idéal et le modèle de ses

propres tableaux[1]. » Sur sa veste de velours

brun, une petite note de couleur est apportée

par la lavallière rouge – allusion discrète à

l’appartenance de sa famille paternelle au

Club républicain – et la rosette de la Légion

d’honneur qu’il a reçue en 1867. La gamme

chromatique employée fait penser à celle de

son ami marseillais Ricard (1823-1873).

Le tableau est une réplique exacte de l’autoportrait

de la galerie des Offices. Depuis les

Médicis, grands collectionneurs, des autoportraits

d’artistes de toutes les nationalités

étaient en effet présentés dans le Corridor

Vasari ; celui-là même qui permettait au grand-duc

de Toscane de quitter, à l’abri des regards

et des dangers, le palais des Offices, au

centre de Florence, pour rejoindre, de l’autre

côté de l’Arno, le jardin Boboli et le palais

Pitti. Sur 1 600 autoportraits, dont ceux de

Raphaël, Holbein, Rubens, Cranach, etc., une

cinquantaine d’artistes français, de Vouet

à Chagall, en passant par David, Delacroix,

Ingres ou Corot, ont accepté d’offrir leur

portrait. Hébert répond donc à son tour favorablement

à la sollicitation du musée, lors du premier directorat (au grand amusement

du peintre, une autre demande fut faite lors

de son second directorat par la commission

qui imaginait sans doute avoir affaire à un

homonyme). Cette reconnaissance du talent

de l’artiste grenoblois, largement relayée par

la presse dauphinoise, éveilla l’intérêt de sa

ville natale qui voulut elle aussi posséder un

portrait du peintre, désormais célèbre, afin

de le léguer à la postérité.

[1] Théophile Gautier, Portraits contemporains, Paris, Charpentier et Cie, 1874, p. 345.

Découvrez également...

-

Stèle à double face

1852 -

Dromadaire

1906 - 1930 -

Pointe de flèche

VIIe siècle av. J.-C. - IVe siècle av. J.-C.